Les amours oubliés

Le globe de mariée, tradition d'autrefois...

lire la suite de l'article

À Marie, ma grand-mère…

« Lentement, jusqu’à l’autel, glisse sa robe blanche ; le temps s’est suspendu, comme pour sceller les fiançailles d’un ange…

Semblant auréolée du souffle du divin, l’enfant chérie s’échappe vers un autre ciel, un autre destin…

Elle porte en elle les promesses sages des grands jours, quand les fleurs sont belles au premier mois de mai et que courent sur les lèvres les pieux serments d’amour.

Lentement, jusqu’à l’autel, glissent ses yeux de miel ; son voile, enrubanné d’un chapelet de roses, illumine son visage d’une candeur solennelle.

Un halo éclatant descend de l’infini pour couronner Marie d’une lumière bénie, et les vents amoureux déposent sur sa tête une tiare de nuages aux nacres somptueuses. »

« La fiancée des anges » MOINE Corinne

Jusqu’au début du XXe siècle, les enfants accomplissent leur première communion autour de 12 ans.

Cependant, en 1910, le pape Pie X, par le décret Quam singulari, bouscule les usages : l’âge de la première communion est abaissé à 7 ans — âge dit de raison — étape où l’enfant est en mesure de discerner le bien du mal et à accueillir le mystère de l’Eucharistie.

La cérémonie traditionnelle, quand à elle, perdure sous le nom de communion solennelle, appelée communion privée selon les diocèses.

Courant 1960, l’Église impose le port de l’aube blanche, symbole d’unité liturgique.

– Ainsi s’éteignit le faste d’une tradition somptueuse, emportant dans son sillage, couronnes de fleurs et précieuses dentelles.

Avant la promulgation de la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, l’école est sous la tutelle de l’Église.

Le manuel de catéchisme est l’unique support pédagogique ; les élèves sont instruits avec la méthode « dite du par cœur » !

Il convient de préciser que les questions et réponses préalablement rédigées par des ecclésiastiques, ne laissent guère de place à l’expression personnelle.

« Les prêtres les plus rigoristes, étayaient l’imagerie religieuse d’histoires de maléfices et de prodiges divins ! »

Par crainte de punitions, les enfants mémorisent sans rechigner ; d’autres dispersés par tant de litanies, se voient infliger des châtiments corporels.

Nombre de ces violences sont passées sous silence, les parents redoutant des représailles des autorités cléricales.

Suite à la laïcisation de l’école, l’enseignement religieux disparaît des programmes scolaires républicains.

Afin que les enfants puissent poursuivre le catéchisme, le jeudi devient jour de repos, les cours se tiennent au presbytère ou dans la sacristie.

La robe de mousseline blanche de la communiante s’apparente souvent à une robe de mariée.

Une couronne de roses maintient le voile, n’oublions pas les gants blancs symbolisant la pureté de l’engagement.

Dans l’aumônière attachée à la ceinture, les parents glissent quelques pièces destinées à la quête.

Parfois, la robe de communion d’une aînée ou d’une mère est réutilisée, perpétuant ainsi une tradition familiale.

Ce précieux héritage, empreint de tendresse, est revêtu par la jeune communiante avec une pointe de fierté.

Bugnard Pierre chef cuisinier à l’hôtel Beau-Site d’Aix-les-Bains et son épouse Angèle posant le jour de la communion de leur fille Marie.

Cette famille était domiciliée Villa des Jasmins à Lafin Aix-les-Bains en Savoie.

👉Georges Brun Photographe (1841-1917)

Pour sa communion, le garçon étrenne son tout premier costume* ; le pantacourt, moins solennel reste toutefois apprécié des parents.

Après la cérémonie, le brassard est traditionnellement offert au parrain ou à la marraine — il n’est pas rare cependant qu’il soit déposé à l’église en guise d’ex-voto.

*👉Le costume est imposé dès 1842

Au Moyen Âge, le métier de patenôtrier nécessite un apprentissage rigoureux dès l’âge de douze ans, afin d’en maîtriser toutes les techniques artistiques : les chapelets sont confectionnés avec des matériaux précieux ou semi-précieux.

La confrérie des patenôtriers se divise en quatre corporations distinctes.

À titre d’exemple, le patenôtrier émailleur fabrique des pâtes qu’il moule et teint pour imiter la finesse de la perle, du jais ou de l’ambre…

Au cours des siècles, ce savoir-faire évolue, s’adaptant aux différents courants liturgiques : les grains de chapelet sont alors sculptés, à l’aide de burins et de limes, dans le bois d’olivier, le buis, etc…

De nos jours, ce métier d’art a pratiquement disparu.

Toutefois, dans certains monastères, des religieuses ou religieux confectionnent — et parfois réparent — des chapelets anciens (héritages familiaux), perpétuant le geste ancestral du patenôtrier et sauvegardant une tradition oubliée.

Composé d’une fine cordelette ou d’une chaînette sur laquelle sont enfilées perles et croix dans un ordre bien précis, le chapelet permet de comptabiliser les prières.

C’est au XIIe siècle, chez les moines cisterciens, que l’ancêtre du chapelet voit le jour, sous sa forme la plus minimaliste : des nœuds confectionnés sur une corde nouée à la taille.

👉 Le chapelet et le missel sont offerts par le parrain ou la marraine

Le missel condense les pièces essentielles à la célébration des messes ou des événements religieux itinérants

Il ne s’agit nullement d’une « bible miniature », mais bien d’un ouvrage liturgique regroupant versets et prières.

Chaque diocèse déterminait sa propre mise en page, ce qui explique le nombre de versions anciennes encore en circulation.

Le prie-Dieu – ou chaise à prière – est un meuble liturgique conçu pour faciliter la prière individuelle.

Jadis réservé aux notables, il portait parfois une plaque gravée au nom de son propriétaire.

Le prie-Dieu, confère aux photographies de communions, une certaine solennité.

Les canivets (ou images dentelles) remontent à une tradition qui a traversé le temps.

Au XVIIe et XVIIIe siècles, dans la confidence des cloîtres, des religieuses peignent des images pieuses mettant en valeur des personnages bibliques.

À l’aide d’un petit canif — ou canivet — elles réalisent de minutieuses ciselures dentelées sur les pourtours de leurs images.

Une caractéristique artistique qui, de nos jours, confère aux authentiques canivets, une rareté particulière.

À partir du XIXe siècle, le procédé mécanique du gaufrage par perforation permet de reproduire les dentelles en papier de façon plus précise et rapide.

La maison d’édition Bouasse-Lebel, acteur majeur de cette époque, lance alors, la production à grande échelle des canivets.

Ce procédé révolutionnaire, contribuera largement à l’essor des images pieuses.

Ornées de fleurs en tissu, de cotonnade ou parfois de cellophane, elles reflètent les tendances et les sensibilités culturelles de leur époque.

Au dos de l’image, une date, un prénom, parfois un mot doux ou une bénédiction manuscrite.

Plus que de simples illustration religieuses, ces images incarnent le souvenir mémorable de l’engagement spirituel.

De petites œuvres de piété, échangées entre communiants, puis glissées dans un missel, tel un trésor discret chargé de ferveur.

👉Image pieuse 1925 -Collection personnelle/Cliquez pour l’agrandir

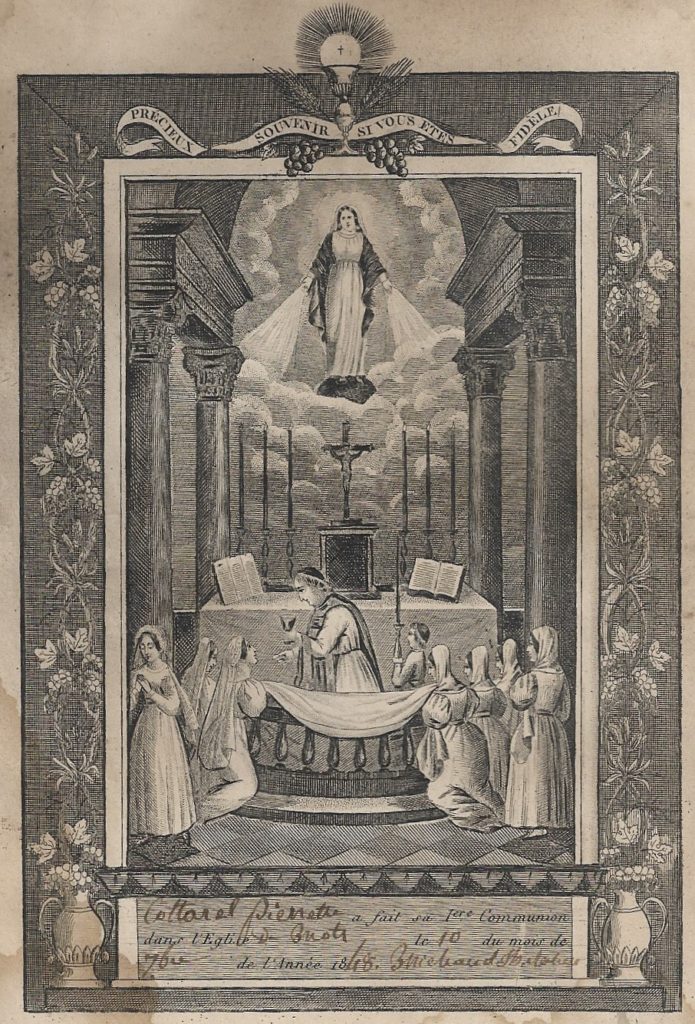

La communion accomplie, les enfants reçoivent un « cachet de communion » : un diplôme sous forme de lithographie, délivré par leur curé.

Les premiers cachets de communion apparaissent vers 1750.

Ces lithographies richement décorées mettent en scène communiants en prière autour d’un autel.

Initialement éditées dans des tons monochromes, elles se déclinent peu à peu en couleur, grâce aux avancées de l’imprimerie.

Progrès oblige, dès les années 1930, les cachets de communion cèdent la place aux premières petites images pieuses, plus modernes et faciles à produire.

Guirlande de feuilles de vigne, de raisins et de cruches encadre la scène religieuse — une allégorie de la fécondité terrestre et spirituelle.

Cottarel Pierrette 1848 Église de Motz (Savoie)

Les mots pieux de mes aïeux ont toujours éclairé ma route d’un amour bienveillant.

Aujourd’hui, je suis riche de cette mémoire d’un autre temps…

Belle découverte…

📖 Communion solennelle

➡️ [Lien]

📖 Tableau récapitulatif des différents types de chapelets

➡️ [Lien]

💻 Site dédié – Les images pieuses

➡️ [Lien]

📖 “Catéchisme en images”, une pédagogie par le sensible ?

➡️ [Lien]

Tous les documents joints sont authentiques et issus de ma collection personnelle.

🛑 Veuillez ne pas reproduire sans autorisation.

Abbaye d'Hautecombe Anglefort automne blues bouquet campagne canivet catéchisme Challonges chapelet Chaumont Chindrieux château Chésery clarafond-arcine Croix de Penet dorches enfance Entremont forêt gargouille globe de mariée glycine Hautecombe Ké Viva Chaumont loup-garou Lourdes légende Massabielle missel Motz oratoire patrimoine Platière poupée Poupée coquelicot Rhône rose Sabine Sicaud Savigny seyssel shirin-yoku sylvothérapie Volland Vuache