Le goût des merveilles

Garder sur mes lèvres le goût du passé...

lire la suite de l'article

À Marie, ma grand-mère…

« Lentement, jusqu’à l’autel, glisse sa robe blanche ; le temps s’est suspendu, comme pour sceller les fiançailles d’un ange…

Auréolée du souffle du divin, l’enfant chérie s’échappe vers un autre ciel, un autre destin…

Elle porte en elle les promesses sages des grands jours, quand les fleurs sont belles au premier mois de mai et que courent sur les lèvres les pieux serments d’amour.

Lentement, jusqu’à l’autel, glissent ses yeux de miel ; son voile enrubanné d’un chapelet de roses, illumine son visage d’une candeur solennelle.

Un halo éclatant descend de l’infini pour couronner Marie d’une lumière bénie, et les vents amoureux déposent sur sa tête une tiare de nuages aux nacres somptueuses. »

« La fiancée des anges » MOINE Corinne

Jusqu’au début du XXe siècle, les enfants accomplissent leur première communion vers l’âge de douze ans.

En 1910, le pape Pie X, par le décret Quam singulari, bouscule les usages : l’âge de la première communion est abaissé à sept ans — âge où l’enfant est en mesure d’accueillir le mystère de l’Eucharistie.

La cérémonie traditionnelle perdure sous le nom de communion solennelle, appelée aussi communion privée dans certains diocèses.

L’obligation du port de l’aube blanche, instaurée dans les années 1960, répond à un souci d’unité et d’équité entre les enfants.

Cette nouvelle tenue liturgique, symbole de pureté et d’égalité, a peu à peu éclipsé la tradition originelle des « grandes toilettes » que les jeunes communiants arboraient avec fierté.

Avant que la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, ne réforme l’enseignement, l’école est chapeautée par l’Église.

Le manuel de catéchisme fait office de support pédagogique.

Les images bibliques édifiantes — particulièrement efficaces pour marquer les jeunes esprits — figurant des scènes de châtiments ou de bénédictions, visent à inculquer les vertus chrétiennes, à distinguer le bien du mal.

« Les prêtres les plus rigoristes étayent l’imagerie religieuse d’histoires de maléfices et de prodiges divins ».

Les questions et réponses, rédigées par des ecclésiastiques, laissent peu de place à l’expression personnelle, les élèves sont instruits selon la méthode dite « du par cœur ».

Suite à la laïcisation de l’école, l’enseignement religieux disparaît des programmes scolaires républicains.

Pour permettre aux enfants de poursuivre le catéchisme, le jeudi devient jour de repos : les cours se tiennent alors au presbytère ou dans la sacristie.

La robe blanche de communiante s’apparente à une robe de mariée : elle incarne la pureté de l’engagement et la tradition familiale.

Encore aujourd’hui, cette somptueuse robe d’organdi ou de mousseline évoque un temps où la foi se mêlait avec grâce aux coutumes.

D’ailleurs, il n’est pas rare que la robe d’une sœur aînée ou d’une mère ait été pieusement conservée, prête à être transmise à la génération suivante.

Une couronne de roses maintient le voile tandis que les cheveux, relevés ou nattés, encadrent un visage grave.

Gants blancs et chaussures vernies ajoutent à la solennité de ce jour unique.

Dans l’aumônière — retenue au poignet par un ruban — les parents glissent quelques pièces destinées à la quête.

Bugnard Pierre chef cuisinier à l’hôtel Beau-Site d’Aix-les-Bains et son épouse Angèle posant le jour de la communion de leur fille Marie.

Cette famille résidait « Villa des Jasmins » à Lafin Aix-les-Bains en Savoie.

👉 Georges Brun Photographe (1841-1917)

Pour sa communion, le garçon étrenne son premier costume* ; le pantacourt, moins solennel reste toutefois apprécié des parents.

Conformément aux usages de la première communion, il s’accompagne souvent d’une chemise blanche, d’un nœud papillon ou d’une cravate.

Après la cérémonie, le brassard** de soie blanche est offert au parrain ou à la marraine — il n’est pas rare cependant, qu’il soit déposé à l’église à titre d’ex-voto.

*👉 Le costume est imposé dès 1842

**👉 Noué autour de l’avant-bras gauche

Au Moyen Âge, le métier de patenôtrier nécessite un apprentissage rigoureux dès l’âge de douze ans, afin d’en maîtriser toutes les techniques artistiques : les chapelets sont confectionnés avec des matériaux précieux ou semi-précieux.

Au cours des siècles, ce savoir-faire évolue, s’adaptant aux différents courants liturgiques : les grains de chapelet sont alors sculptés dans le bois d’olivier, le buis, etc…

Aujourd’hui encore, dans quelques monastères, des religieuses ou religieux restaurent de vieux chapelets « héritages familiaux », prolongeant ainsi le geste ancestral du patenôtrier.

Composé d’une fine cordelette ou d’une chaînette sur laquelle sont enfilées perles et croix dans un ordre bien précis, le chapelet permet de comptabiliser les prières.

C’est au XIIe siècle, chez les moines cisterciens, que l’ancêtre du chapelet voit le jour, sous sa forme la plus minimaliste : des nœuds confectionnés sur une corde nouée à la taille.

👉 Le chapelet et le missel sont offerts par le parrain ou la marraine

Le missel condense les pièces essentielles à la célébration des messes ou des événements religieux itinérants

Il ne s’agit nullement d’une « bible miniature », mais bien d’un ouvrage liturgique regroupant versets et prières.

Le prie-Dieu – ou chaise à prière – est conçu pour faciliter la prière individuelle.

Jadis réservé aux notables, il portait parfois une plaque gravée au nom de son propriétaire.

Le prie-Dieu, confère aux photographies de communions, une réelle solennité.

Le cierge de communion occupe une place centrale dans la symbolique de la cérémonie : il matérialise la lumière divine et la lumière intérieure que l’enfant s’engage à entretenir tout au long de sa vie.

Ruban blanc, motif doré ou symboles eucharistiques (calice, hostie, raisin, épis de blé), ornent parfois un cierge.

Au fil du temps, leur fabrication s’est industrialisée : les modèles jadis réalisés par des artisans ciriers, ont peu à peu disparu, laissant place à des versions standardisées.

Si la sobriété reste la norme, les familles les plus aisées n’hésitent pas à s’enquérir de cierges plus imposants, afin que leur progéniture, de petite taille, ne passe pas inaperçue dans la procession — une rivalité d’apparat bien innocente mêlant piété et fierté familiale.

Les canivets (ou images dentelles) remontent à une tradition qui a traversé le temps.

Au XVIIe et XVIIIe siècles, dans la confidence des cloîtres, des religieuses peignent des images pieuses mettant en valeur des personnages bibliques.

À l’aide d’un petit canif — canivet — elles réalisent de minutieuses ciselures dentelées sur les pourtours de leurs images.

Une caractéristique artistique qui, de nos jours dote les authentiques canivets, d’une aura d’exception, doublée d’une valeur patrimoniale.

À partir du XIXe siècle, le procédé mécanique du gaufrage par perforation permet de reproduire de fines dentelles de papier.

La maison d’édition Bouasse-Lebel, acteur majeur de cette époque, lance alors, la production à grande échelle des canivets.

Ce procédé révolutionnaire, contribua largement à l’essor des images pieuses.

Ornées de fleurs en tissu, de cotonnade ou parfois de cellophane, elles reflètent les tendances et les sensibilités culturelles de leur époque.

Au dos de l’image, une date, un prénom, une bénédiction manuscrite.

Plus que de simples illustration religieuses, ces images évoquent le souvenir mémorable de l’engagement spirituel.

De petites œuvres de piété, échangées entre communiants, puis glissées dans un missel, tel un trésor discret chargé de ferveur.

👉Image pieuse 1925 -Collection personnelle/Cliquez pour l’agrandir

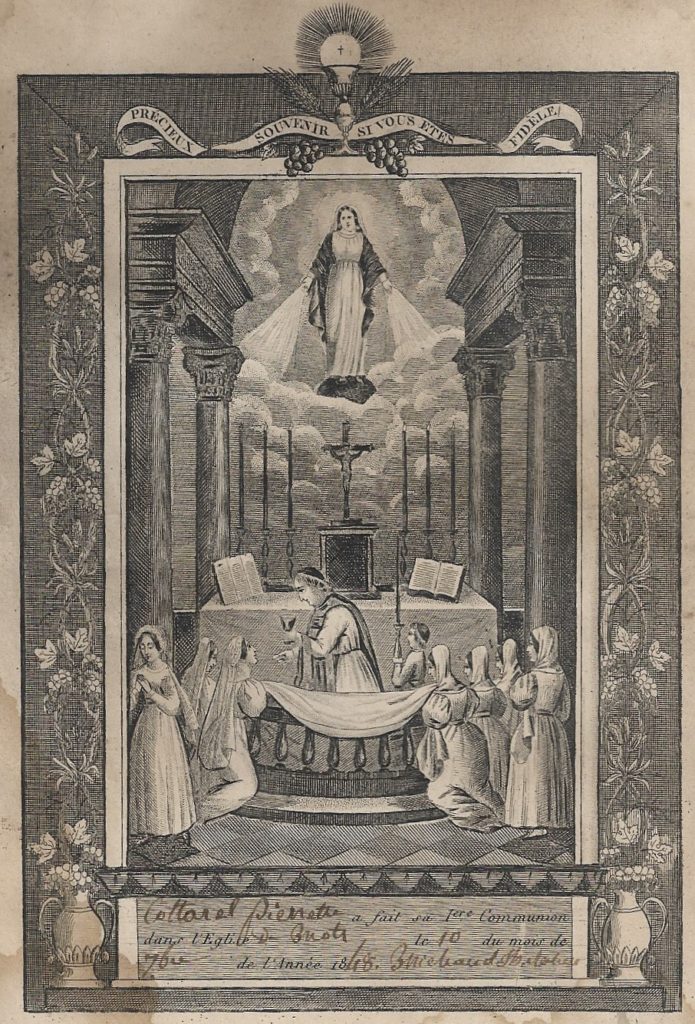

Le cachet de communion est un diplôme remis aux enfants à l’issue de la première communion, attestant de l’accomplissement du sacrement de l’Eucharistie.

Rédigé dans un style solennel, le texte mentionne le nom du communiant, la date et le lieu de la cérémonie ; parfois authentifié de la main du prêtre.

Encadré ou glissé dans l’album familial, le diplôme de communion tient lieu de relique : on l’expose dans la chambre de l’enfant ou on le range parmi les souvenirs d’importance.

Les premiers cachets apparaissent vers 1750.

Imprimés en tons monochromes, ils illustrent généralement de jeunes communiants recueillis devant l’autel, dans une ferveur silencieuse.

L’iconographie religieuse de ces cachets de communion est riche de symboles : calices, hosties, lys, colombes de l’Esprit Saint, etc..

Avec les progrès de l’imprimerie au XIXᵉ siècle, ces cachets s’enrichissent de décors colorés plus élaborés, multipliant arabesques, encadrements fleuris et motifs eucharistiques.

Vers les années 1930, le cachet de communion cède progressivement la place aux images pieuses plus modernes et faciles à produire.

Guirlande de feuilles de vigne, de raisins et de cruches encadre la scène religieuse — une allégorie de la fécondité terrestre et spirituelle.

Cottarel Pierrette 1848 Église de Motz (Savoie)

Les mots pieux de mes aïeux ont toujours éclairé ma route d’un amour bienveillant.

Aujourd’hui, je suis riche de cette mémoire d’un autre temps…

Belle découverte…

📖 Communion solennelle

➡️ [Lien]

📖 Tableau récapitulatif des différents types de chapelets

➡️ [Lien]

💻 Site dédié – Les images pieuses

➡️ [Lien]

📖 “Catéchisme en images”, une pédagogie par le sensible ?

➡️ [Lien]

Tous les documents joints sont authentiques et issus de ma collection personnelle.

🛑 Veuillez ne pas reproduire sans mon autorisation.

Anglefort asphalte automne blues bonbon violette campagne canivet catéchisme cercueil Challonges Chanay chapelet Chaumont château Chésery clarafond-arcine confiture Cressin-Rochefort dorches Entremont forêt globe de mariée Hautecombe Ké Viva Chaumont Lavours loup-garou Lourdes légende marquise Motz Moumen noël oratoire patrimoine Platière poupée Rhône Sabine Sicaud Saint-Claude Sassenay seyssel shirin-yoku sylvothérapie Volland Vuache