Sentiers de mes pas oubliés

De Cressin‑Rochefort à Lucey, en passant par Lavours...

lire la suite de l'articleDe Cressin‑Rochefort à Lucey, en passant par Lavours...

lire la suite de l'article

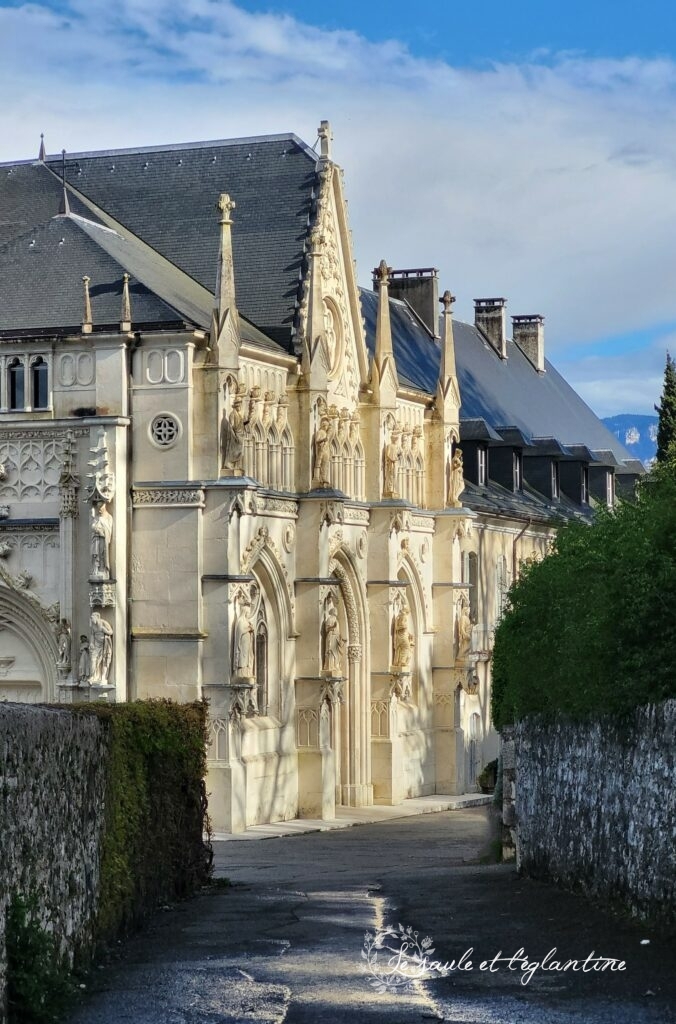

J’aime à croire qu’en ce lieu voué au silence, s’invite dans le dédale des ombres d’une nuit d’été, la mystérieuse lumière de saint Bernard.

« En l’an 1125, saint Bernard qui traversait les Alpes pour rencontrer les disciples de Saint Bruno — communauté monastique de la Grande-Chartreuse — projeta une halte chez ses frères d’Hautecombe.

Alors que le silence de la nuit figeait Cessens dans l’ombre, il eut la vision d’une lumière s’élevant de l’antique prieuré jusqu’aux roches du village de Charaïa, situé sur la rive opposée du lac du Bourget.

Sous la houlette de leur abbé Vivien, les moines s’installèrent à l’endroit désigné par la vision de saint Bernard.

Ainsi fut scellé le destin de l’Abbaye d’Hautecombe, teinté de prospérité et de décadence… »

« Hautecombe, une légende tombée du ciel « MOINE Corinne

L’Abbaye d’Hautecombe émana de la rencontre d’une petite communauté de moines désireux de se retirer du monde, et d’un homme mystique, promoteur de l’ordre cistercien : Bernard de Clairvaux (1090-1153).

Comme le souligne l’historien Blanchard Claudius (1836-1900) dans ses écrits de 1874, l’autre rive du lac du Bourget abritait jadis le prieuré originel d’Hautecombe.

— Sur les flancs escarpés du massif de la Chambotte* dans une haute combe, quelques hommes dévoués à la cause de Dieu s’établirent dès l’an 1101…

Sans nul doute, la garnison installée dans la forteresse médiévale** avoisinant le monastère de Cessens, persuada saint Bernard de choisir un lieu plus propice au silence !

Les moines s’établirent sur l’autre rive du lac, tout en conservant l’appellation d’Hautecombe.

Les Princes de Savoie apportèrent prospérité et renommée à l’Abbaye d’Hautecombe.

— Hélas, la bonne fortune connaît parfois des revers pernicieux !

Placée sous le régime de la commende, l’abbaye « florissante » attisa la convoitise de personnages puissants, plus enclins à disposer de ses revenus qu’à s’enquérir des travaux nécessaires : en définitive l’église et les bâtiments tombèrent en ruine !

La tourmente révolutionnaire asséna le coup de grâce fatal à l’Abbaye d’Hautecombe…

* 👉 Lieu-dit plateau de Paquinôt

**👉 Château de Cessens-Vieux ou tour de César

👉 Des documents historiques attestent que le transfert des moines de l’Abbaye d’Hautecombe fut effectif en l’an 1139 et non en 1125.

Les moines de l’Abbaye d’Hautecombe ne pouvaient assurer leur subsistance en ne cultivant que l’étroite terre où ils se trouvaient.

Il fut donc nécessaire de construire cette grange au bord de l’eau afin de réceptionner et conserver les victuailles.

Les barques entraient dans le bassin communiquant avec le lac du Bourget par la grande arcade, et on y déchargeait grains et fourrage provenant des terres cultivées sur l’autre rive.

Une partie des provisions était stockée dans un grenier occupant l’étage supérieur de la grange batelière.

Aujourd’hui encore, nous pouvons admirer cette bâtisse du XIIe siècle, en tout point fidèle à l’architecture cistercienne.

En 1860, suite au traité de Turin, Napoléon III fit réaliser un luxueux prospectus destiné à la bourgeoisie française, afin de présenter les départements nouvellement annexés à la France : Nice et Savoie*.

Des lithographies de l’Abbaye d’Hautecombe, crées par l’artiste Félix Charles, illustraient l’ouvrage.

*Le titre complet/ Nice et Savoie : sites pittoresques, monuments, description et histoire des départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes (ancienne province de Nice), réunis à la France en .

Source : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1095410z/f69.item

Difficile d’imaginer que l’Abbaye d’Hautecombe fut jadis une citadelle déchue, dépouillée de ses splendeurs sous la Révolution.

Les quelques moines restés sur place sauvèrent ce qu’ils purent avant leur départ forcé.

Impuissants, ils assistèrent au pillage de leur monastère.

Les terres d’Hautecombe et les édifices attenants furent vendus en 1796 à plusieurs acquéreurs.

De 1799 à 1804, les nouveaux propriétaires installèrent une faïencerie dans les vastes bâtiments, le four prenant place sous la coupole de l’église !

Hautecombe sombra peu à peu dans l’oubli, noyée sous un dédale de végétation, ses tombeaux profanés et pillés, ouverts aux quatre vents.

En 1816, le romancier Alphonse de Lamartine* trouva l’inspiration dans ce décor jonché de lierres, de colonnes et de gisants.

Lors d’un périple à Aix-les-Bains, Charles-Félix de Savoie (1765-1831) aperçut Hautecombe depuis la rive opposée du lac du Bourget.

Il s’émut à la vue de cette ruine, nécropole de ses ancêtres, émergeant fièrement de la végétation.

Faut-il imaginer qu’en ce jour de juillet 1824, une ondée de lumière éclaira miraculeusement le lieu ?

Toujours est-il que Charles-Félix écrira :

— avoir été choisi par la divine providence pour relever les ruines de l’église d’Hautecombe.

Saint Bernard aurait-il veillé à ne point faire mentir la légende ?

Je vous laisse à votre réflexion !

*👉 En octobre 1816, alors qu’il traversait le lac du Bourget pour se rendre à Hautecombe, Alphonse de Lamartine sauva Julie Charles de la noyade, une grotte située à Bourdeau abrita leur amour clandestin.

📚 Claudius Blanchard : Histoire de l’Abbaye d’Hautecombe en Savoie avec pièces justificatives inédites ➡️ [Lien]

🗺️ Localisation du site originel d’Hautecombe Saint-Pierre-de-Curtille (Savoie) ➡️ [Lien]

🏰 Localisation des ruines du château de Cessens ➡️ [Lien]

🌄 Localisation de la Grotte de Lamartine ➡️ [Lien]

Anglefort asphalte automne blues bonbon violette campagne canivet catéchisme cercueil Challonges Chanay chapelet Chaumont château Chésery clarafond-arcine confiture Cressin-Rochefort dorches Entremont forêt globe de mariée Hautecombe Ké Viva Chaumont Lavours loup-garou Lourdes légende marquise Motz Moumen noël oratoire patrimoine Platière poupée Rhône Sabine Sicaud Saint-Claude Sassenay seyssel shirin-yoku sylvothérapie Volland Vuache

Figés dans le granit, des visages silencieux nous interpellent — les sourires de pierre s’éteignent sous les panaches de lierre.

Le long des allées caillouteuses, des anges agrippés à leur croix ciselée, prient pour que des vents plus cléments les emportent vers le ciel de la postérité.

Les cœurs émaillés s’étiolent, tels les pétales d’une fleur éteinte.

Couchée sur un tapis d’herbes folles, une stèle nous dévoile la scène poignante d’un enfant guidé vers le repos éternel.

Foi et amour confondus dans la pierre avec une extrême sensibilité artistique.

Des colonnes brisées empruntées à l’Antiquité, derniers témoins d’un faste passé, et dépassé — somnolent dans les bosquets de lavande, comme dans les bras de Morphée.

« Mon carré est chasse gardée ! »

— semble revendiquer, une tombe ceinturée d’anneaux formant une lourde chaîne.

Un carré d’éternité, peut-être…

Car il me faut vous évoquer la disparition programmée de cette sépulture privée de concession à perpétuité.

Les pensées se cueillent du regard, les mots s’effeuillent et s’effacent sous les outrages du temps, en une charmante métaphore :

« Mes pensées vous accompagnent… »

Oui, mais jusqu’où ?

Car l’éternité n’est, hélas pas de notre monde !

Comment ne pas s’émouvoir devant la richesse de tous ces ornements funéraires, ouvragés avec le geste patient de l’artisan d’antan, qui n’avait nulle autre quête que d’offrir un peu de lui-même.

Tant d’épitaphes pieuses, muant la mort en perpétuel amour, mises au rebut.

Nos vieux paroliers de pierre se meurent tristement dans l’indifférence des vivants;

« Les visages de pierre » MOINE Corinne

Croix ciselée, cimetière de Challonges — Haute-Savoie —

Croix ciselée, cimetière de Challonges — Haute-Savoie —

Stèle funéraire d’enfant datant de 1939, cimetière de Savigny — Haute-Savoie —

Lors du renouvellement de la concession, cette œuvre d’art a été conservée et placée derrière la nouvelle stèle.

Stèle funéraire datant de 1800, cimetière de Bassy — Haute-Savoie —

Vase de type Médicis début 1900, cimetière de Montanges — Ain —

Sépulture avec chaîne composée d’un assemblage de maillons délimitant le carré funéraire.

Ange en prière sur croix ciselée, cimetière de Lhôpital Chanay — Ain —

Croix ciselée, cimetière de Lhôpital Chanay —Ain —

Cœur et Christ 1933, cimetière de Clermont en Genevois — Haute-Savoie —

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les inhumations se pratiquaient exclusivement dans les églises ou dans des cimetières paroissiaux.

Cette cohabitation des morts et des vivants symbolisait une conception profondément religieuse de la mort.

Face aux problèmes sanitaires posés par les enterrements intra-muros, le décret royal du 10 mars 1776 ordonna le déplacement des cimetières hors des villes.

Cette mesure fut renforcée par le décret impérial du 12 juin 1804 — toujours en vigueur aujourd’hui — qui interdit les inhumations dans les églises et imposa la création de cimetières en dehors des zones habitées.

Le législateur, n’ayant pas fait mention de date butoir pour l’exécution de ce décret, nombre de cimetières restèrent à leur emplacement initial.

Peu à peu relégué hors du monde des vivants, puis sacralisé par l’Église, le cimetière devint un lieu de recueillement, nourrissant croyances, peurs et tabous.

La Commission Nationale de Sauvegarde du Patrimoine Funéraire, créée par Urgences Patrimoine, agit concrètement pour protéger les sépultures menacées.

La législation française encadre également la protection du patrimoine funéraire.

La circulaire n° 2000/022 du 31 mai 2000, précise les modalités de protection des tombes et cimetières en tant que monuments historiques.

De plus, la loi du 19 décembre 2008 permet de renforcer les pouvoirs des maires en matière de sécurité des monuments funéraires.

Désormais, si un monument présente un danger, le maire peut ordonner sa restauration ou sa démolition.

Pourtant, malgré ces initiatives, le patrimoine funéraire reste en péril — menacé par l’abandon, le vandalisme, les aléas divers et les reprises de concessions.

Derrière leur apparente modestie, les cimetières ruraux recèlent une richesse historique et artistique insoupçonnée.

Témoins des traditions locales et de l’évolution de l’art funéraire, ces lieux de mémoire méritent une attention particulière.

Pourtant, nombre d’entre eux sont aujourd’hui menacés par le manque d’entretien.

La reconnaissance officielle de ces sites en tant que patrimoine permettrait :

Il est plus que jamais, temps que les collectivités locales prennent conscience de la valeur de leur propre patrimoine funéraire et engagent des actions concrètes pour garantir sa sauvegarde.

Il est de notre devoir de veiller à ce que nos vieilles tombes continuent de raconter aux générations futures, les histoires de ceux qui les ont précédés.

Voici une liste non exhaustive de petits cimetières ruraux qui vous dévoileront la poésie de leurs vieilles tombes : Lhôpital à Chanay 01 -Bassy 74 -Chézery 01-Montanges 01-Corbonod 01-Clermont 74-Seyssel 01/74-Savigny 74-Challonges 74 …

Belle découverte…

📖 Philippe Ariès – L’Homme devant la mort (1977)

📖 Jean-Olivier Majastre – « L’espace des morts et le monde des vivants » 1977

💻 Site dédié – Trésors de nos cimetières ➡️ [Lien]

Anglefort asphalte automne blues bonbon violette campagne canivet catéchisme cercueil Challonges Chanay chapelet Chaumont château Chésery clarafond-arcine confiture Cressin-Rochefort dorches Entremont forêt globe de mariée Hautecombe Ké Viva Chaumont Lavours loup-garou Lourdes légende marquise Motz Moumen noël oratoire patrimoine Platière poupée Rhône Sabine Sicaud Saint-Claude Sassenay seyssel shirin-yoku sylvothérapie Volland Vuache